近日,教育部对全国政协《关于进一步落实青少年抑郁症防治措施的提案》的答复函中明确提出,将抑郁症筛查纳入学生健康体检内容,引发各方热议。相比于对这一举措的支持,舆论更关注具体工作如何开展。在上海某小学学生心理调查问卷有关自杀的不当表述被曝光后,如何解决实操问题更显迫切。中国教育报刊社教育大数据研究院基于舆情监测和业界观察,对相关问题进行了梳理和分析。

一、舆情概况分析

(一)舆情走势分析

中国教育报刊社数据中心监测显示,2021年11月8日—11月21日,与抑郁筛查纳入学生体检相关的网络文章共计篇54869/条。其中,微博数据占比80.82%,新闻网数据占比9.11%,客户端数据占比5.27%,微信数据占比4.20%。

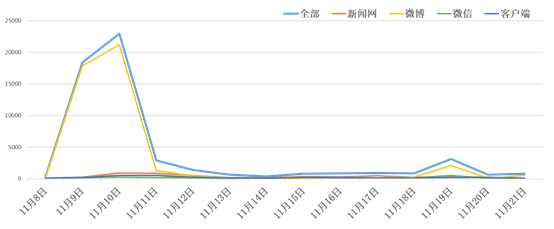

11月9日,“教育部将抑郁症筛查纳入学生体检”的相关微博话题就登上微博热搜,话题阅读量2.8亿,舆情走势于11月10日到达监测时间段内最高峰值。有家长反映,上海长宁区多所中小学的调查问卷中,包含诸多与自杀相关的题目,家长认为类似问法不够妥当,引发较多关注,舆情走势于11月19日出现小幅上升。(见图1)

(图1:抑郁症筛查纳入学生体检相关舆情走势)

(二)舆论关注点分析

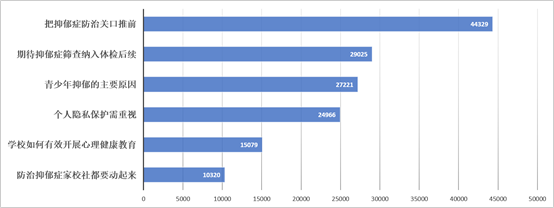

综合媒体报道评论、业界声音及网友意见,舆论关注点主要集中在抑郁筛查纳入体检推前防治关口、抑郁筛查纳入体检的“后续动作”、青少年抑郁的主要原因、如何保护学生个人隐私、学校如何有效开展心理健康教育、防治青少年抑郁家校社都要“动起来”等6个方面。(见图2)

(图2:抑郁症筛查纳入学生体检舆论关注点)

中国社会院心理研究所发布的蓝皮书《中国国民心理健康发展报告(2019-2020)》显示,2020年我国青少年的抑郁检出率为24.6%,其中轻度抑郁为17.2%,重度抑郁为7.4%。

中国青年报、新华网等媒体发文表示,将抑郁症筛查纳入学生健康体检相当于把抑郁症防治关口前移,为青少年抑郁症的早发现、早治疗提供了制度层面的预警。也有观点表示筛查只是手段,后续防治举措更重要。青少年抑郁症的表现与青春期情绪特征比较相似,如何准确识别患病学生,如何让患病学生得到妥善诊治,如何保护好患病学生的自尊和个人隐私等需重点关注。

针对青少年抑郁的原因,有专家称极少部分是由于遗传,大部分来自于家校社各方面的外部因素,如家长们会把压力和焦虑有意无意地传递给孩子,对孩子的高期待、严要求等等。因而,防治青少年抑郁需学校、家庭及社会各方合力,共同筑起“防火墙”。

二、问题分析

1.抑郁症筛查过程中,如何保护学生个人隐私需要高度关注。有网友担心被筛查出抑郁症后,学生会遭到同学和老师歧视,或被学校区别对待。如若这些担忧如果无法消除,势必影响善政的实施效果:一方面,学生可能会在心理测评中掩盖自己的心理问题;另一方面,被查出抑郁症的学生会被贴上标签,受到二次伤害。

2.进行抑郁症筛查后,需要对存在心理健康问题的学生组织面诊,提高诊断的科学性。有精神医学科教授表示面诊对于防治青少年抑郁症有重要意义,“但由于种种原因,有些医院、学校等联合对学生进行抑郁症筛查后,并没有对存在心理健康问题的学生进一步面对面详细地问诊,相关问题没有得到很好的落实。”

3.青少年患抑郁症隐蔽性强,家庭、学校等需扭转对抑郁症的错误认识,多方合力提前介入。有心理专家表示青少年抑郁症的表现更具有隐蔽性,并且一些老师和家长对于抑郁症也缺乏正确认识,错把青少年抑郁当成青春期叛逆,“小孩子太矫情”“过了青春期就好了”等论调较为普遍,导致孩子就诊时往往病情已经比较严重。

4.从地方和学校的现实情况看,目前专职心理教师配备不足、专业知识欠缺等问题突出,学校如何加强心理健康教育教师队伍建设、如何与专业心理机构协同等都需进一步探索。此次引发众怒的上海长宁区某小学的学生心理健康调查问卷,即是因为120多道题目中有近40道与自杀相关,且被指问题不合理、不专业。此次事件虽然是个案,但也折射出基层学校心理健康工作专业力量严重不足的问题。一方面,教师因教学任务繁重、缺乏心理健康工作专业知识,对学生心理问题的识别不够及时;另一方面,专业机构和团队与学校协同的渠道和机制也尚未有效建立。

三、对策与建议

1.建议加强筛查前相关知识普及和宣传,通过讲座、主题活动等方式对学校管理人员、专职教师、家长、学生进行专业培训,消除谈心理病色变、以心理病为耻等错误认知,避免学校因筛查率影响评估使筛查流于形式。同时,也应建立心理健康数据安全保护机制,对抑郁症筛查结果保管、查看、使用等做到有制可依,解决学生、家长后顾之忧。

2.进行抑郁筛查前,学校应与专业医疗机构协同,探索和创新学生心理健康教医结合模式,保证筛查的专业化与科学化。对筛查工作具体实施人员提前开展业务培训和伦理培训,对施测要求、结果解读等关键环节提供清晰、明确的指导,确保筛查工作科学、有效、合规。

3.针对测评结果异常的学生,做好跟踪服务,建立心理危机转介诊疗机制,畅通学校心理健康教育与咨询机构到校医院、精神卫生专业机构的心理危机转介通道,提高干预的时效性。有条件的学校还可购买专业服务,开展心理辅导与咨询服务,进一步提高心理健康教育质量。此外,还应要重点关注关爱留守儿童、随迁子女、单亲学生等特殊群体学生的心理问题。

4.学校还须重视与家长的协同、合作,在提供家庭指导与服务过程中,融入青少年心理健康教育相关知识普及,让家长意识到学生心理健康的重要性,共同做好预防青少年抑郁症、心理危机干预等工作。也可根据实际情况,开展多种形式的家访活动,帮助家长了解孩子所处年龄段的心理特点和规律,防止因家庭矛盾或教育方式不当造成孩子心理问题。

出品 | 中国教育报刊社数据中心 教育大数据研究院出品

制作 | 孙谦制作

监制 | 邢梅

封面图设计 | 王贾嘉

京公网安备号:11010802033804号

京公网安备号:11010802033804号