最近,浙江教育厅一份针对人大代表建议“父母持证上岗”的答复引发关注。这份答复肯定了杭州市上城区“星级家长执照”的做法和经验,并表示将于2021年秋季学期在浙江数字家长学校试行“家长学习积分制”,待时机成熟时在全省推行。

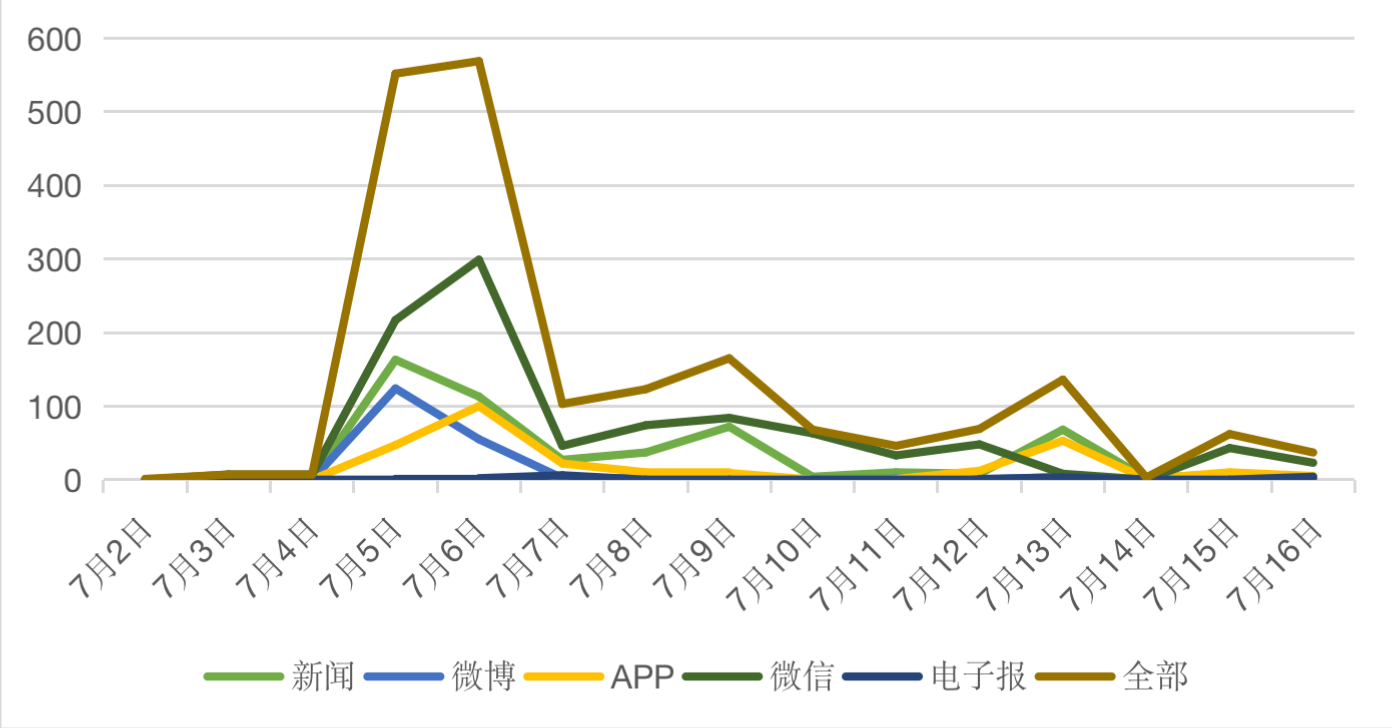

“家长学习积分制”的话题引发了媒体报道和网友热议。中国教育报刊社数据中心监测显示,2021年7月2日至16日,相关网络文章共计2088篇(条)。从舆情数据来源看,微信平台占比最高。

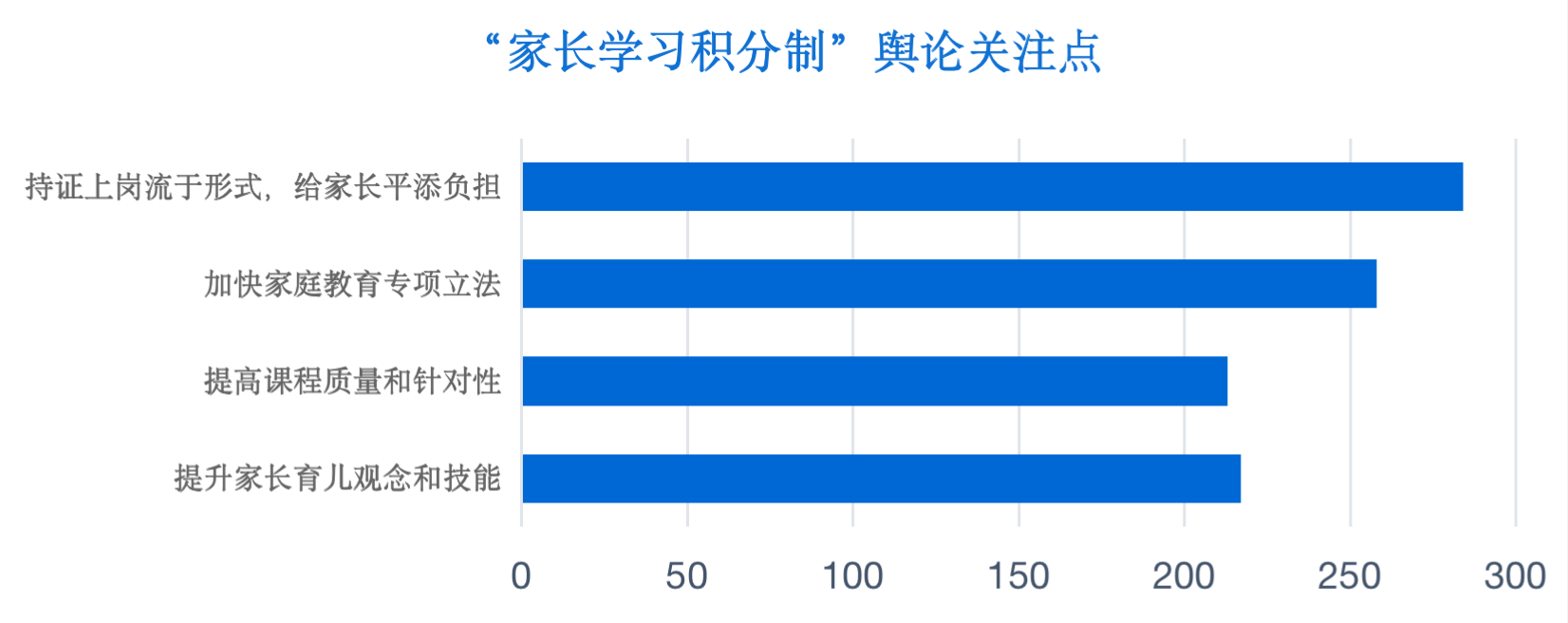

综合媒体报道评论、业界声音与网友意见,舆论对“家长学习积分制”的关注点主要集中在“持证上岗流于形式,给家长平添负担”“加快家庭教育专项立法”“提高课程质量和针对性”“提升家长育儿观念和技能”4个方面。

从“是否支持‘家长学习积分制’”的网络投票看,各方争议较大。反对者认为教育是一个长期的、潜移默化的过程,担心积分制、持证上岗的方式让家长学习流于形式,同时也给家长平添“考证”负担。支持者则表示,大多数家长没有经过专业、系统的育儿培训,也没有获取相关知识的渠道,通过“积分制”的课程学习帮助家长改进观念,提高技能,促进家庭教育质量不断提升。

此外,加快家庭教育立法、提高家长课程的质量和针对性,也是舆论关注度较高的衍生话题。

有言论表示,比“家长学习积分制”更紧急的是家庭教育专项立法。新修订的《未成年人保护法》明确规定,父母或者其他监护人应学习家庭教育知识,接受家庭教育指导。这也意味着,家庭教育已经是全社会共同关注、参与的“公事”。因此,应当以法律形式,明确家庭教育的管理体制与机构,明确家长在家庭教育中的地位和作用。

在“提高家长学习课程的质量和针对性”的讨论中,有观点认为目前各地的家长学校、家庭教育学习平台的课程内容、标准和水平各有差异,加上家长的职业、教育程度的不同,以及家长学习时间碎片化的特点,这都要求做好课程的系统性设计,开发高质量、有针对性的家长课程,形式上还要活泼、有趣,提高家长学习的积极性和参与的主动性。

从实践层面看,“家长学习积分制”在部分地区已有探索,广东东莞、四川成都的做法比较有代表性。

从2010年开始,广东东莞多所学校探索实行“家长学习积分制”。2017年,该模式得到东莞市教育局和市妇联认可,开始在全市小学一年级全面实施,由学校对家长进行培训,培训内容包括:一是如何制定亲子合约;二是如何与青春期孩子沟通;三是如何培养孩子的好素养等。考核方面包括:一是每次培训后要求家长完成作业,二是在最后一节培训课上举行结业考试;三是学校综合考试成绩、平时上课情况以及完成作业情况,给家长颁发结业证书。

2020年,成都成华区也推出了“4C家长制度”,即一名称职的家长应具备4个关键的核心能力——“和谐关系”“关爱身体”“维护心理”“引导学习”。海滨小学、电子科大附小、石室初中等成为首批试点学校,所有在校学生家长都参与培训,通过线上线下的学习提升家庭教育水平,并取得结业证书。

浙江此次试行“家长学习积分制”,与此前的行动也不无关系。2016年以来,浙江在家庭教育数字资源建设、家长学习平台建设、数字家长学校建设等方持续发力;2020年,浙江实施家长素养提升工程,计划用5年时间将全省70%的中小学建成数字家长学校,分年段开齐开好系列化、规范化、适切的家庭教育指导课程。

综合研判,做好家庭教育指导服务符合各方期待,实践创新和作为空间都很大,但从舆论关切、地方实践探索来看,各地在出台政策、推进工作过程中,还需有以下5个方面考虑:

一是密切关注舆情动态,针对舆论误读和质疑环节,做好解读工作,避免出现曲解政策本意的情况。部分网民和媒体将“家长学习积分制”误读为“父母持证上岗”,从而引发担忧和争议。地方在出台相关政策时,需注意政策理解偏差的风险,做好意见征求、政策解读工作,明确政策制定的初衷。

二是针对问题,适时设置公共议题,实现舆情与政策制定之间的良性互动。政策制定部门可以引导舆论充分认识到家庭教育的必要性与紧迫性,鼓励各方参与到相关政策制定和课程设计的讨论中,更好地了解不同利益主体的诉求,提炼出有利于完善“家长学习积分制”政策的内容。

三是要充分调研,因地制宜,制定出台更具针对性、实效性的政策,避免简单的“复制粘贴”。各地应充分考虑区域、城乡、家长受教育程度等不同特点,结合家长、孩子以及家庭教育的实际需求,进一步完善相关细则。

四是注意积累其他地方已有的探索和经验,加强案例研究。重视基层创新做法,利用好优秀案例资源,提高政策制定的效率和政策本身的灵活性、针对性。

五是地方教育部门开展家庭教育指导服务,应当考虑教育部门、学校在家庭教育指导工作中的定位与边界。明确家庭教育工作各参与方的角色定位、职责,并思考在协同育人的过程中各方的边界该如何把控,最终达到育人目标、过程和结果的统一。

京公网安备号:11010802033804号

京公网安备号:11010802033804号